por ELLEN WALKER

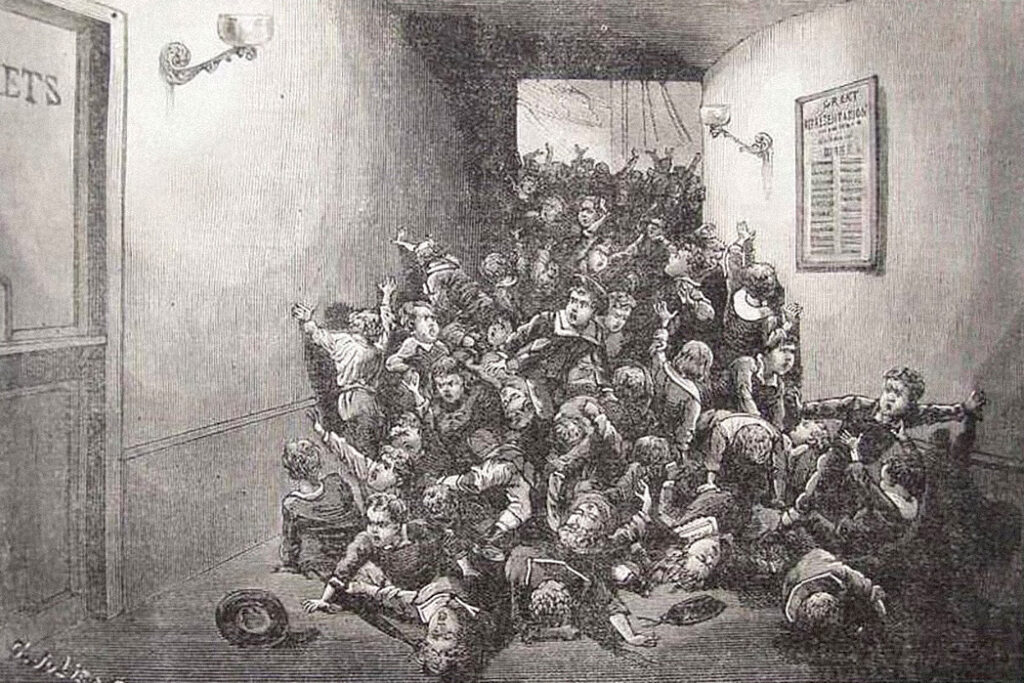

El 16 de junio de 1883 comenzó con una ráfaga de alegría inocente en la ciudad portuaria inglesa de Sunderland, cuando cientos de niños se apresuraron al Victoria Hall para tener la oportunidad de ver a los artistas itinerantes Señor y Señora Fay. Los Fay habían llegado con la seguridad propicia de que su audiencia sería bendecida con “el mayor regalo para niños que jamás se haya dado”. ¿Qué niño menor de once años podría resistirse? Después de un fascinante espectáculo de magia en el teatro repleto, se informó a la joven audiencia embelesada que unos pocos afortunados recibirían premios especiales. Mientras se distribuían juguetes a los niños en los puestos delanteros, los que estaban sentados en la galería temían perderse la oportunidad y se amontonaron en la estrecha escalera que conducía al escenario. Pocos adultos estaban presentes para supervisar a los menores, y la oleada resultante creó una aglomeración mortal en la puerta de salida parcialmente abierta, lo que permitió que solo saliera un niño a la vez. Quienes estaban en la retaguardia no sabían lo que estaba sucediendo delante de ellos, en el epicentro, y continuaron hacia adelante, comprimiendo aún más a los atrapados en la puerta. Más de 180 niños murieron ese día de asfixia por compresión, incluyendo una clase completa de treinta chicos de una escuela dominical local.

Lo que es devastadoramente evidente, mientras leemos un relato del sobreviviente William Codling, es que la letalidad de cualquier amontonamiento radica en la indiscernibilidad del cambio drástico entre la alegre comunión física y una repentina “carrera hacia la muerte”. A los pocos segundos de saltar de su asiento, Codling estaba jadeando en medio de un creciente mar de cuerpos, rodeado de “rostros blancos desconcertados, gemidos de angustia y preguntas lastimeras a las que nadie podía responder”. De todos los desastres provocados por los humanos, la aglomeración de multitudes ha permanecido tal vez como la más consistente, y una mirada rápida al morboso catálogo de aglomeraciones a lo largo de la historia de la humanidad indicará paralelismos y características que se han repetido sin falta en los últimos dos siglos. El recuerdo de Nathan Taverniti de su experiencia el mes pasado en Seúl, donde más de 150 personas murieron en una celebración de Halloween en el distrito de Itaewon, guarda un extraño parecido con el relato de Codling de hace 139 años; cuando Taverniti se dio cuenta del peligro inminente, ya era demasiado tarde para desviar lo inevitable o escapar, y en cuestión de segundos sus tres amigos habían desaparecido entre la multitud. Así como las medidas de seguridad de los organizadores en Victoria Hall eran prácticamente inexistentes, también estaban ausentes en Itaewon, según Taverniti.

Uno pensaría, dadas las frecuentes duplicaciones de estos eventos, que se habrían introducido suficientes estrategias preventivas para terminar el ciclo. Pero si un rasgo distingue a la aglomeración multitudinaria de otros desastres, es una caracterización errónea persistente y dañina. Una y otra vez, el discurso público y la cobertura de los medios relacionados con tragedias devastadoras distorsionan lingüísticamente la realidad de lo que realmente sucede. De hecho, a medida que el incidente en Seúl comenzó a abrirse camino en el ecosistema online de temas de actualidad, los nombres inapropiados comunes que culpan a los muertos ya estaban dando vueltas: “pánico”, “muchedumbre”, “estampida”. Se difundió un rumor lascivo de que el motivo de la aglomeración había sido que la multitud de jóvenes juerguistas se apresuraba a echar un vistazo a una celebridad local. Sería difícil encontrar otro desastre provocado por los humanos en el que la demonización de las víctimas se tolere con tanta facilidad.

Uno de los ejemplos más condenatorios de esto es lo que sucedió después del desastre del estadio de fútbol de Hillsborough en 1989. En los años anteriores, el estadio en Sheffield, Inglaterra, había sido rediseñado para que las tribunas de pie tuvieran vallas de acero y barreras de seguridad, destinadas a mantener a los aficionados dentro de los corrales y evitar que se derramen sobre el terreno de juego. Suena razonable en teoría, hasta que te das cuenta de que estas medidas priorizaban la contención frente a la seguridad. Cuando los fanáticos del fútbol se reunieron para ver la semifinal de la Copa FA entre Liverpool y Nottingham Forest el 15 de abril, el comandante de la policía del partido, David Duckenfield, decidió abrir una puerta de salida, que dirigiría a los fanáticos a la terraza que ya estaba lista para reventar. El nuevo diseño de los corrales hizo imposible la migración a áreas de asientos cercanas con espacio acomodable. Incluso cuando los fanáticos seguían aprisionados contra las barreras de seguridad y las cercas perimetrales, se estaba gestando una narrativa falsa. Cuando los funcionarios de la FA le preguntaron qué había sucedido, Duckenfield no admitió que él hubiera abierto la puerta; en cambio, culpó a los fanáticos por forzar su paso.

Debido a una grave negligencia y mala gestión por parte de la policía de South Yorkshire, 94 fanáticos del Liverpool murieron aplastados en los corrales. Otros tres murieron años después por lesiones relacionadas. En su examen detallado de las investigaciones policiales que siguieron a esta catástrofe, la profesora de lingüística Patricia Canning cita el poder de la apropiación semántica y el encuadre narrativo en los esfuerzos de las autoridades por desviar la culpa. El proceso de recopilación de pruebas estuvo plagado de nominalizaciones como “problema de la multitud”, “perturbación” e “invasión de la cancha”, lo que activó completamente el esquema del vandalismo en el fútbol y, por lo tanto, responsabilizó a las víctimas. Colateralmente, las familias en duelo estaban sujetas a un proceso de identificación agotador, teniendo que estudiar minuciosamente una pizarra de Polaroids sin clasificar de cadáveres; luego fueron conducidos a los cuerpos de los difuntos, cuyos rostros fueron cubiertos sin contemplaciones con bolsas de basura. A esto siguió un interrogatorio por parte de la policía sobre si las víctimas habían consumido alcohol ese día. De manera infame, el tabloide británico The Sun publicó una historia de primera plana adornada con el titular “La verdad”, acompañada de mentiras atroces sobre el comportamiento de los fanáticos, generadas a propósito por la policía de South Yorkshire. Las falsedades perpetuadas tanto por la policía como por la prensa fueron fundamentales en el veredicto de la investigación de 1991, que consideró las muertes como “accidentales”. “La primera investigación fue deshumanizante”, dijo un familiar de dos víctimas de Hillsborough en un informe de 2017 sobre las experiencias de las familias en duelo. “Los fallecidos eran números, no nombres”.

Esta designación de las víctimas de los aplastamientos como hordas intrínsecamente egoístas, violentas y sin sentido ha dominado la percepción pública de los desastres por aplastamiento desde los primeros días de la psicología de masas como campo de investigación. Gustave Le Bon, en su obra seminal La multitud (1895), postuló que las multitudes, por naturaleza, podrían privar a una persona de su mente y conciencia moral. “Aislado, puede ser un individuo culto; en una multitud, es un bárbaro”, escribió Le Bon. Además, caracterizó el comportamiento de la multitud como una reminiscencia de “formas inferiores de evolución: en mujeres, salvajes, niños”. Christian Borch ofrece una posible motivación para que Le Bon vincule las jerarquías sociales autoritarias y racistas con las multitudes. Representaban, argumenta, “una asimilación imperdonable de características raciales en conflicto y, por lo tanto, desde el punto de vista de la raza superior, a la regresión evolutiva”.

Aceptar que la psicología y la antropología de las masas de finales de la época victoriana estaban arraigadas en la intolerancia racista y clasista y en el temor predominante a la “amenaza política al poder establecido (…) a través del sufragio universal, el populismo, la solidaridad de clase y la igualdad racial”, es aceptar, también, que estas perspectivas intrínsecamente sectarias han seguido asomando sus feas cabezas tanto en la psicología moderna como en el discurso público en general. Kenneth Rogers señala las connotaciones sutiles de las teorías chovinistas de Le Bon en la cobertura mediática de la muerte del empleado de Walmart Jdimytai Damour en un amontonamiento del Black Friday de 2008. En ese caso, la multitud de compradores fue universalmente condenada como “grotesca, una devolución ebria de la civilidad humana”. Fue esta difamación generalizada, dice Rogers, lo que impidió una investigación muy necesaria sobre “el complejo contexto histórico y sistémico del incidente”, es decir, el uso explotador del Black Friday por parte de las fuerzas del mercado para extraer ganancias de comunidades vulnerables y de bajos ingresos durante una recesión económica paralizante. Deconstruir el estigma y la deshumanización de los desastres de multitudes es también deconstruir los matices restantes de estratificación de clases e incontables dinámicas de poder.

En cambio, cualquier esfuerzo por cambiar el rumbo tanto de la opinión pública como de los esquemas obsoletos relacionados con el aplastamiento de multitudes ha sido ignorado en gran medida por las autoridades gubernamentales y las industrias. Ya en 1987, dos años antes de Hillsborough, la evaluación empírica de Norris R. Johnson del desastre del concierto de The Who en Cincinnati, en 1979, identificó claramente el estereotipo de fanático de rock hedonista y drogadicto poco confiable. Paul Wertheimer, oficial de información pública de Cincinnati durante el desastre, se convirtió en una voz destacada en la dinámica de seguridad de las multitudes y fue uno de los pocos expertos que testificó en contra de Walmart después de la muerte de Jdimytai Damour.

Innovadores como Wertheimer han sido responsables de numerosos avances en ingeniería y prevención a través de métodos de diseño para reducir el hacinamiento, desde procedimientos de emergencia hasta mecanismos de puertas mejorados, cada uno de los cuales se erige como un memorial conmovedor de las catástrofes que no deberían haber ocurrido. Uno de los legados duraderos del desastre de Victoria Hall llegó en la forma de un joven aspirante a arquitecto que quedó tan profundamente afectado por la tragedia que prometió asegurarse de que tal devastación nunca volviera a ocurrir. La invención de Robert Alexander Briggs del Panic Bolt introdujo un mecanismo que desde entonces se ha convertido en un pilar de las normas de seguridad en todo lugar grande que requiera una evacuación masiva. Una exposición reciente, Football: Designing the Beautiful Game, en el Design Museum de Londres, presentó un espacio dedicado a los esfuerzos de los arquitectos y diseñadores que siguieron a Hillsborough para reinventar la experiencia del estadio teniendo en cuenta la seguridad de los fanáticos y la circulación de la multitud.

Sin embargo, sucede una y otra vez. Poco ha cambiado desde 1979, dijo Wertheimer a Business Insider tras el desastre del Festival Astroworld en Houston en 2021, donde murieron diez personas. “Cada vez que la industria de conciertos y festivales recibe una llamada de atención en forma de una tragedia, es como si presionaran el botón de repetición hasta el próximo incidente”, dijo. Los organizadores que toman atajos y las autoridades que se niegan a asumir responsabilidades impiden cualquier progreso real, pero se debe a un juicio cultural más amplio de los desastres de multitudes que les proporciona suficiente combustible para continuar pasando la pelota. Depende de nosotros, como comunicadores de masas en la era digital, poner fin a las falsedades recurrentes, la terminología que culpa a las víctimas y la desinformación. Esto significa negarse a retuitear o dar me gusta a una publicación sobre la falta de “etiqueta de mosh pit” en Astroworld, y evitar usar cualquier muerte o lesión sufrida en el Black Friday para impulsar la narrativa cansada de compradores materialistas y codiciosos, especialmente en un período de recesión.

De vuelta en Sunderland, William Codling recordó el momento en que él y un amigo discutieron la posibilidad de esconderse debajo de una barandilla hasta que llegara la ayuda. Al darse cuenta de que esto era una hazaña imposible, los dos “se entregaron al razonamiento filosófico y la apatía soñadora”. Es una cita conmovedora, no solo por la imagen que evoca de un niño pequeño que se resigna a la realidad de una muerte inminente, sino también por el presagio involuntario en las palabras de Codling. Porque fue en verdad un razonamiento filosófico éticamente espurio, fusionado con un apático desapego del sufrimiento humano, el que llegó a cultivar futuras experiencias como la suya.

Fuente: Jstor/ Traducción: Dana Pascal