por ALEXANDRA DANTZER

Aprendí, o siempre supe, que las palabras capturan. Tienden a aprisionar lo real en categorías, cuando lo real se encuentra en el exceso. De pie frente a un grupo de treinta y cinco mentes jóvenes y brillantes, enseñando mi primer curso independiente, las palabras a menudo se me escapaban. La inmensa responsabilidad de lograr que algo calara y perdurara, y sobre un tema como el género y la sexualidad, me confrontó con el hecho de que algunas cosas deben explicarse, mientras que otras deben experimentarse fuera del lenguaje, o simultáneamente con él. La frontera entre estas dos es personal. Al menos para mí, se formuló en sentimientos; al medir la atmósfera en el aula, cómo mis estudiantes respondían a ciertos temas, mi anticipación de “conversaciones difíciles” que nos exigirían a todos aflojar nuestro apego al lenguaje y “expresarnos sin formular” (Blanchot 1993, 36). Mi propia parálisis verbal me llevó a decidir que un movimiento igualmente importante para crear un aula donde el exceso pueda prosperar es ofrecer a mis estudiantes la oportunidad de interactuar con el material del curso de maneras que no sean estrictamente verbales.

Inspirada por los aspectos comunitarios de la cultura DIY de fanzines y los aspectos activistas del scrapbooking (libros de recortes), los incorporé a mi programa de estudios como herramientas de enseñanza y formas legítimas de producción de conocimiento. Los fanzines me han acompañado desde que desarrollé una predilección por la “literatura menor”. Estas publicaciones no comerciales, económicas de hacer y de naturaleza DIY, expresan las voces de personas en los “márgenes” de la sociedad o del mundo editorial. A través de mi incursión en la historia de los fanzines, me encontré con Vise Versa, una de las primeras revistas LGBT, impresa por Edythe Eyde (seudónimo “Lisa Ben”, un anagrama de lesbian) en la década de 1940. Ella compartía sus escritos con sus amigas, quienes luego los pasaban a sus propias amistades.

Aunque solo imprimió unos pocos (un máximo de diez) fanzines, estos llegaron a personas que los necesitaban. Y yo, sin duda, fui una de ellas. Mi período favorito de creación de fanzines es el de las décadas de 1990 y 2000. Riot Grrrl, un colectivo que animaba activamente a las mujeres a participar en el discurso público, produjo numerosos fanzines que iban desde manifiestos, minifanzines colaborativos, piezas anónimas que abogaban por el vigilantismo feminista al estilo de pandillas, escritos feministas anarquistas y muchos más. El colectivo, inspirado en los fanzines y bandas Queercore, abrió un espacio para jóvenes queer de diversos géneros. Queercore, u homocore, parte de la subcultura anarcopunk, asumió como misión una amplia crítica de la homofobia dentro de la subcultura y la sociedad en general. Algunos de estos fanzines están preservados por QZAP (Queer Zine Anarchist Project), lanzado por primera vez a principios de la década de 2000. POCZP (POC Zine Project) se lanzó en 2015 para archivar las obras de personas de color y hacerlas compartibles, buscables y distribuibles.

Mi programa de estudios se organizó en cinco módulos, cada uno abordando un aspecto hegemónico del sistema sexo/género. Discutimos la construcción biomédica del género y el patriarcado, el capitalismo, la raza, y el cine y los medios de comunicación. El quinto módulo se organizó en torno a “hacer” el sexo/género y la sexualidad de manera diferente. Quería que pudieran entender cómo los sistemas que los rodeaban los influenciaban, pero también quería impulsar líneas de fuga. Animé a mis estudiantes a imaginar una forma de interrumpir esta hegemonía y buscar el potencial para habilitar nuevas formas de vida, pensamiento y relaciones. No estoy segura de cuántas oportunidades tendré para volver a enseñar, y quería usar mi tiempo para crear una comunidad, aunque fuera efímera. ¿Qué mejor manera de enseñar “Género y Sexualidad” que utilizando prácticas de producción cultural que estaban a disposición de personas discriminadas por el sistema de hegemonía racista-heteropatriarcal?

Tuve tres razones explícitas para mi elección. Quería descentrar la publicación académica como el único ámbito legítimo de producción de conocimiento. Primero, la academia, como cualquier otro entorno institucional, está inmersa en restricciones que a menudo insisten en apegarse a una forma particular de lenguaje. Al tener un número significativo de estudiantes universitarios de primera generación en el aula, sentí la necesidad de permitir una diversidad de formas de expresión. Quería mostrar a mis estudiantes lo que creo: el conocimiento proviene de varias fuentes, y las instituciones no tienen un derecho exclusivo sobre él. Segundo, los temas que estábamos cubriendo en la clase son difíciles por defecto, y sin embargo, son exponencialmente más difíciles para ciertos grupos de personas. Quería que mis estudiantes aprovecharan el linaje histórico de expresarse de manera diferente, por una causa o simplemente por el placer de hacerlo. Y, lo que es más importante, fuera de los límites del lenguaje institucional. No solo me interesaba hacerlo por el producto final, sino por el proceso mismo. Jugar con elementos visuales y textuales permite una forma diferente de interacción con las ideas. Encuentro el proceso catártico. Pensé que algunos de mis estudiantes podrían sentir lo mismo. Y por último, y muy obviamente, el uso de medios de enseñanza y evaluación estrictamente moldeados por las tradiciones pedagógicas escritas excluye a un gran número de personas que se sienten incómodas con dicha tradición.

De los treinta y cinco estudiantes que tuve en el aula, quince habían entregado sus trabajos finales en forma de fanzines o scrapbooks. Insistí en que no estaba calificando el dominio de su trabajo (como tampoco lo hago con los ensayos académicos). Yo misma no sé dibujar un monigote, y sin embargo, garabateo todo el tiempo. Quería que mis estudiantes tuvieran la oportunidad de garabatear para adquirir conocimiento también. Lo que les pedí, en cambio, fue que demostraran un compromiso intelectualmente honesto con el material de la clase. Y todos lo hicieron maravillosamente.

Aquí quiero presentar dos fanzines y un scrapbook que tuve el privilegio de leer y calificar. Encuentro estas piezas inspiradoras y recurro a ellas a menudo simplemente para maravillarme de la oportunidad de poder trabajar con estas personas brillantes. También espero que las personas que se encuentren en el papel de profesores y mentores consideren la posibilidad de enseñar junto al lenguaje. Los efectos de esta práctica son intelectualmente vigorizantes, nutritivos para el alma y pedagógica y políticamente poderosos.

“How Does the Patriarchy & the Sexist Ideals It Purveys Negatively Frame the Concept of Femininity” por Emily Hinckley

En este fanzine, Emily analiza las vías de la construcción social de la feminidad, que termina asociada con la debilidad. Analiza el patriarcado como un sistema de clasificación, la construcción social del género confundida con el sexo y encarnada en el discurso biológico, y cómo esto se filtra en el trabajo (remunerado y no remunerado, material e invisible). Termina con la conclusión de que es una de las líneas de fuga. Este fanzine fusiona de manera integral una parte de la literatura académica sobre el tema y las comprensiones personales de lo que significa habitar un sistema patriarcal.

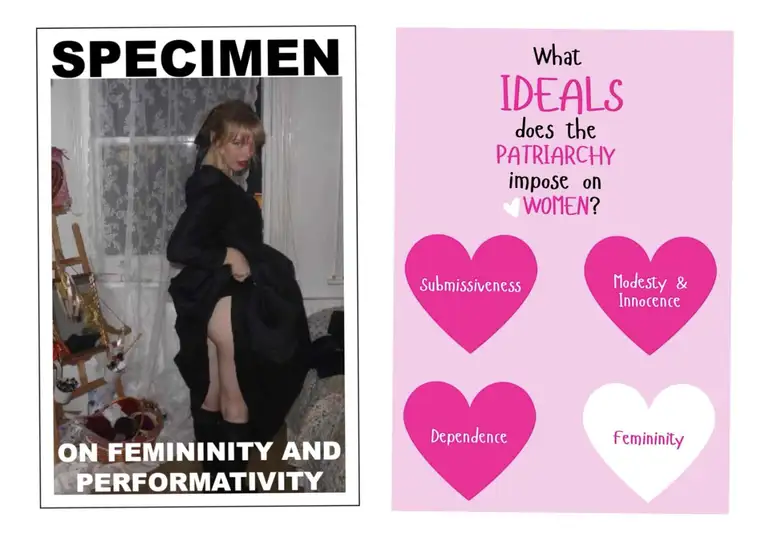

“Specimen. On Femininity and Performativity” por Gwyneth Bessey

En este fanzine, Gwyneth escribe desde la intersección del capitalismo y el patriarcado y nos guía a través de la tipología de tipos de personalidad disponibles para las mujeres según sus observaciones. El fanzine está diseñado como el interior de una revista, emulando su contenido a través de su forma. Utilizando materiales que cubrimos en clase, Gwyneth también nos hace cuestionar las fuentes de las estrechas posibilidades de ser “femenina” y plantea preguntas en lugar de salidas.

“A Diary of Concepts Covered in Class” por Audrey Smith

En este scrapbook analógico, Audrey fusiona creativamente el conocimiento de conceptos cubiertos en clase, sus propias reflexiones sobre los temas que le interesan e interludios de collages como respiros de lo verbal. Audrey cubre las bases biológicas de la división sexual (confundida con la “división” de género) y continúa con su entrada en el patriarcado, la fuerza laboral y la raza. Reflexiva y consciente de sí misma, Audrey nos advierte sobre posibles sesgos relacionados con su posicionamiento.

Mantenerse firmes

Al incorporar fanzines y scrapbooks, fui testigo de cómo los estudiantes los usaban para mantener la tensión, entre la teoría y el sentimiento, lo personal y lo estructural, el lenguaje y sus límites. Los documentos se convirtieron no solo en lugares de articulación, sino de rechazo, juego y, lo más importante, (auto)cuidado. Se aferraron a la dificultad y, al hacerlo, invitaron a un tipo diferente de aprendizaje, uno que perduró y fue importante más allá de la calificación. Me conmovió la intimidad de su trabajo, y se me recordó de nuevo que el aprendizaje también es una forma de relación. La pregunta que aún no he resuelto es qué podría surgir si la creación de fanzines no se posicionara solo como un producto final, sino como una práctica a lo largo del semestre. Si lo hiciera de nuevo, dedicaría más tiempo de clase a la creación misma, al proceso de pensar materialmente, cortar, ensamblar, pausar y reflexionar.

Referencias

Blanchot, Maurice. 1993. The Infinite Conversation. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nelson, Maggie. 2016. The Argonauts. Minneapolis: Graywolf Press.

SCA. Traducción: Camille Searle.